材料物性研究室

研究室のHP→ こちら をクリック

研究室メンバー(平成25年4月現在)

| 田中 穣 准教授 | |

| 博士前期課程4名,学部4年生4名 |

研究内容

材料学の基礎は、構造と物性との相関を理解するところにある。材料の構造と機能の追究は機能性材料を大きく飛躍させ、今日、広範な領域できわめて大きな役割を果たしている。その役割に貢献するべく、当研究室では高分子材料に焦点をあてて以下の課題に取り組んでいる。

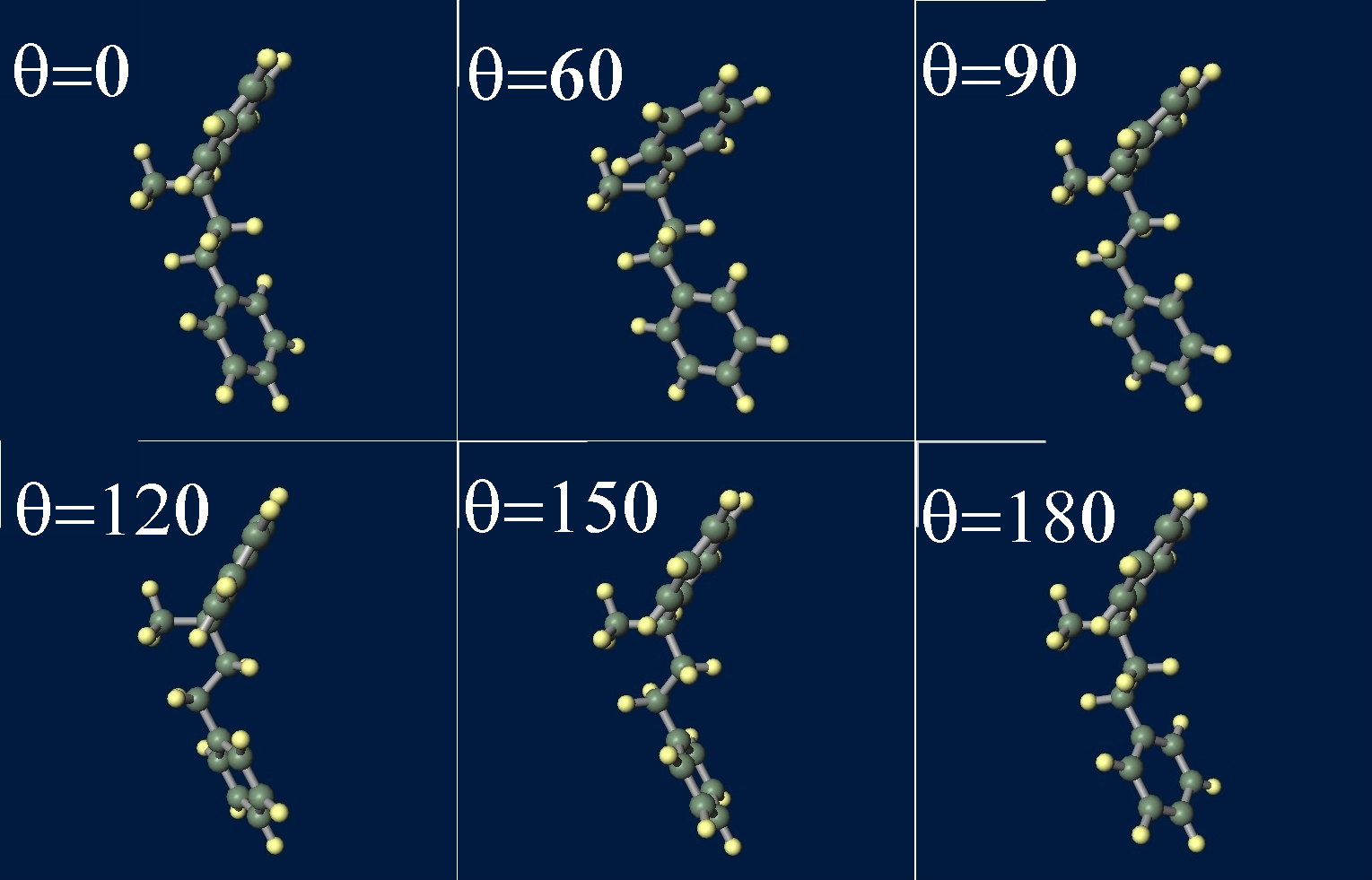

耐熱性、強度劣化の問題とその改善

高分子のガラス転移における歪み緩和、熱緩和、体積緩和と主鎖C-C結合の回転ポテンシャル障壁の関係を調べています。高分子の耐熱性、強度劣化の問題を改善するための研究です。図はスチレン・トライマーについて主鎖C-C結合の回転ポテンシャル障壁を分子軌道法で求める過程で、各図のθは主鎖の二面角です。

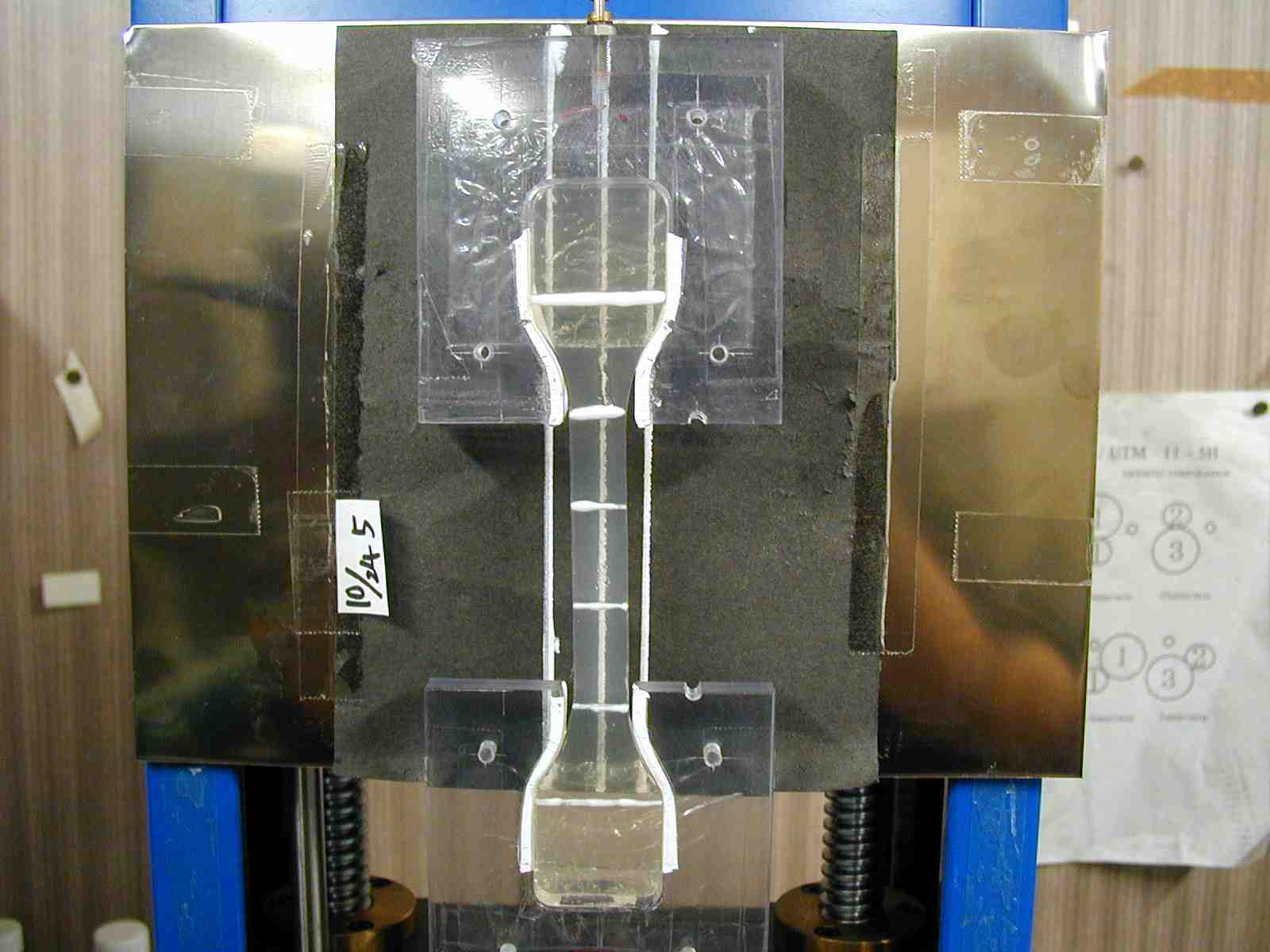

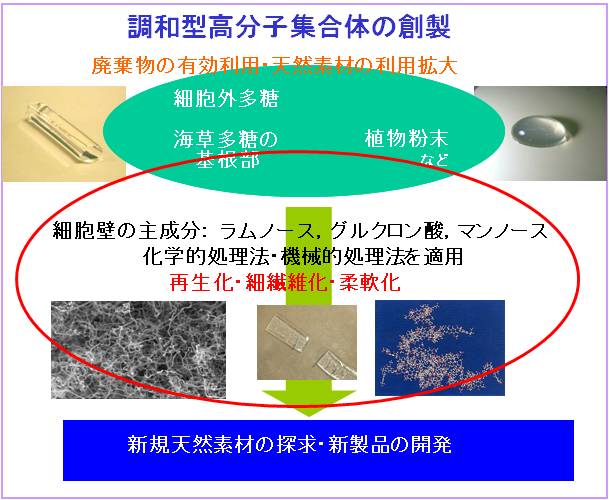

天然性多糖の新規物性創出

ジェランガムは微生物により生産される多糖で適当な調製によりハイドロコロイドを作ることが出来ます。1988年日本において食品への使用を認められ、以来広範な研究がなされている。食品の口当たり、歯ごたえ、分散性、を与える素材として期待が持たれています。写真は、そのゲルを引張試験しているところです。

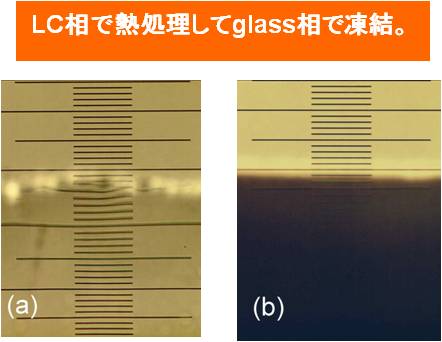

くし型ポリマーによる光量制御フィルム

くし型ポリマーを溶融・成形加工することでフィルムを作成している。(図の写真参照)このフィルムは80〜100℃の熱処理により可逆的に透明/白濁の変化を繰り返すことを見出した。さらに熱処理時間の調節により透明/白濁の中間で、自由に光量制御が可能であった。窓ガラス、各種の光透過フィルターへのアプリケーションを目指してさらなる改良を重ねている。

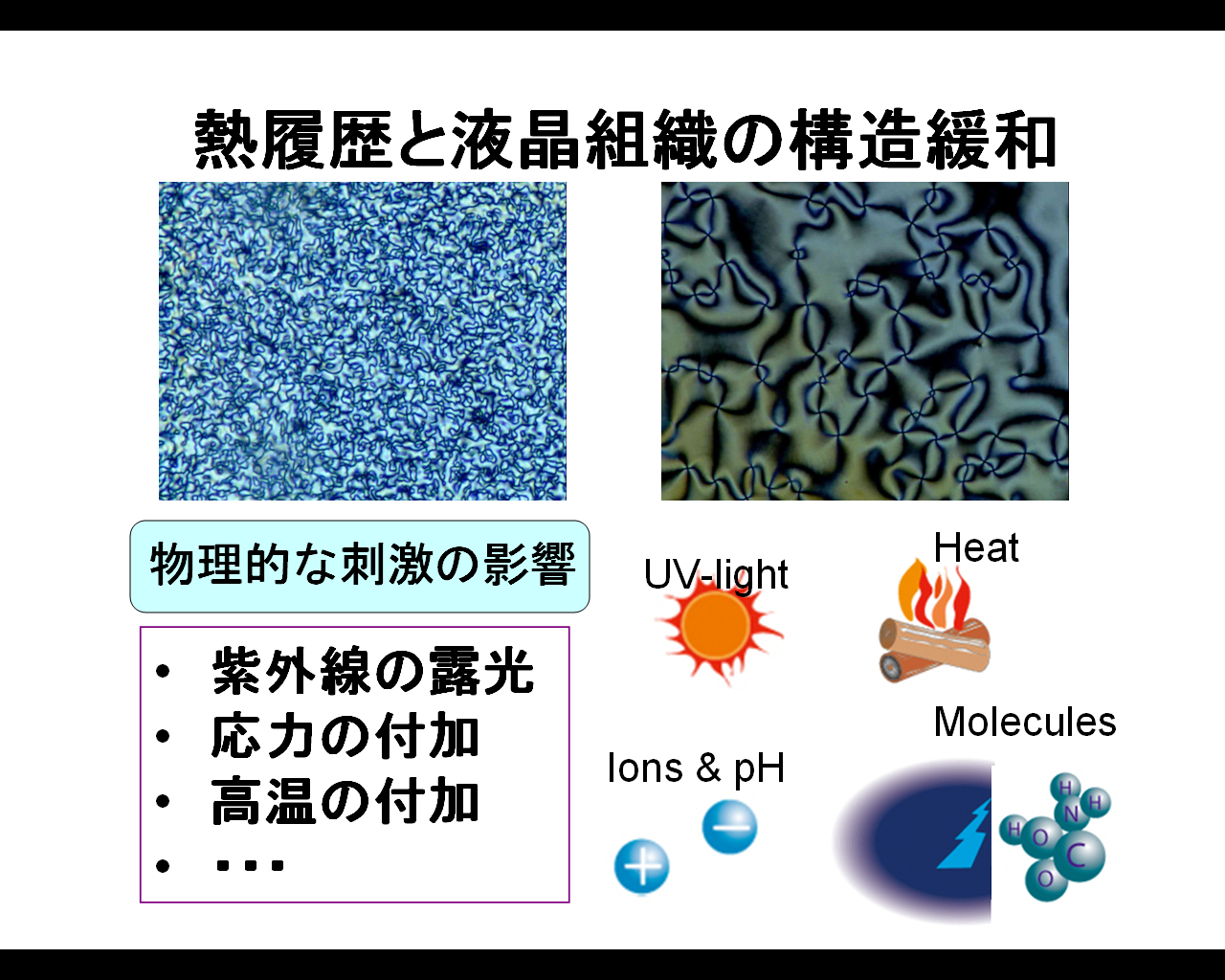

熱履歴と液晶組織の構造緩和

くし型ポリマーを溶融・成形加工することでフィルムを作成している。(図はフィルムの顕微鏡写真を示している。)加工条件の変化により、図の写真のように光学組織が大きく変化する。光学組織の変化には、熱処理の付加・応力の付加などの物理刺激が大きく影響する。このような刺激と光学的性質の相互関係を調べる事で、需要とされる材料物性への指針を立てている。

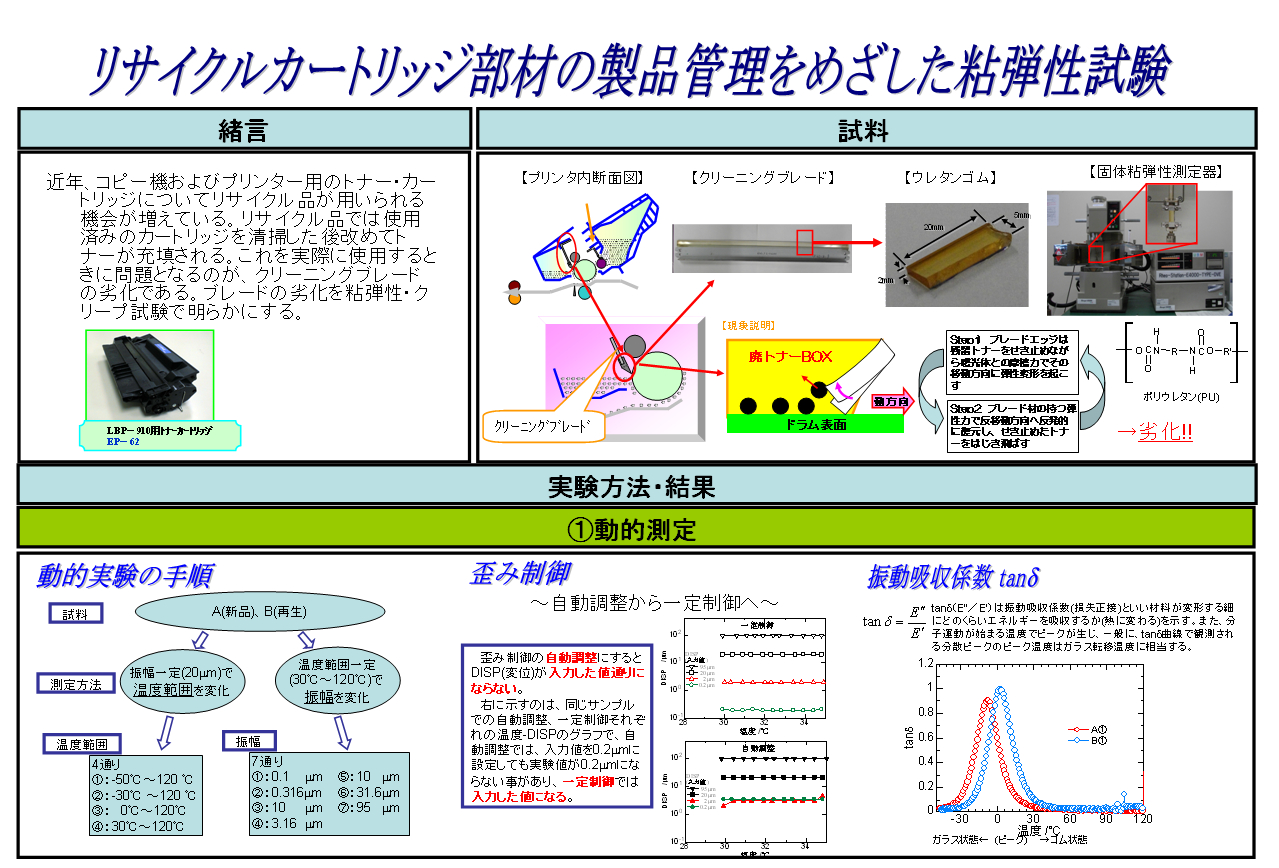

コピー機用トナーカートリッジの製品管理